Emma Dante, Armando Punzo, Archivio Zeta: spazi oltre il vuoto

Massimo Marino | 05/08/2021 | Doppiozero

Emma Dante, Armando Punzo, Archivio Zeta: spazi oltre il vuoto

Ricominciare. Ripulire tutto e provare a disegnare nell’assenza un nuovo mondo. Andare oltre. Questa mi sembra la cifra dei tre ultimi spettacoli che racconto da festival e rassegne estive. Pupo di zucchero di Emma Dante, giustamente acclamatissimo al Festival di Avignone, dopo il debutto a Pompei lo abbiamo visto nell’arena shakespeariana di Teatro Due a Parma con il suo spazio nero tutto mentale, un viaggio in una memoria che si fa presenza incombente di vite passate abbordanti, incalzanti, invadenti con dolcezza e violenza.

Armando Punzo con la Compagnia della Fortezza ha presentato Naturae. La valle dell’annientamento III quadro come sempre nel cortile del carcere mediceo di Volterra trasformato in un’abbacinante scatola geometrica bianca, segnando con i suoi detenuti attori e collaboratori un’altra tappa di un cammino, che persegue da qualche anno, oltre l’umano, oltre le viltà, i delitti, i ruoli che ci incatenano alla realtà, alla ricerca di un altro mondo più vivibile.

Sulla collina dell’Osservanza che domina Bologna Archivio Zeta ha presentato Il volto, episodio conclusivo di un viaggio nelle polifonie di Dostoevskij. L’ha disteso nello spazio reale, nel pratone antistante la neoclassica villa Aldini, in un’emozionante chiesa romanica a pianta tonda riecheggiante la forma del Pantheon, in una discesa tra cespugli alberi e sentieri fino a uno squarcio sulla città delle torri, poi ancora sul pratone, attraversando l’esecuzione sospesa di Dostoevskij, una famosa pagina dell’Idiota, l’apparizione di una angela bambina a annunciare una pestilenza che si diffonde come apocalissi, fino a un controfinale di speranza. E dal 5 al 15 agosto questo spettacolo si trasferisce al Cimitero militare germanico della Futa, dove Archivio Zeta torna dopo un anno di sospensione dei suoi allestimenti estivi a causa del Covid-19.

Pupo di zucchero, ph. Ivan Nocera.

Tre spazi molto diversi diventano nodali per la narrazione. In Pupo di zucchero di Emma Dante al centro della scena c’è un vecchio, alle prese con i propri ricordi, intento a preparare un tradizionale pupo di zucchero per la ricorrenza dei morti. E subito intorno a lui, che parla napoletano, con ispirazioni da storie del Cunto de li cunti di Giovan Battista Basile, quei morti, quelle morte, le sorelle, il padre sparito in mare, la madre marsigliese, il parente spagnolo e la sua violenta storia d’amore, zii e zie appaiono, come ricordi, come ossessioni, marcate dalla voglia di vivere e dall’incombere della parca che tutto taglia. Le musiche scatenano i corpi; il desiderio, l’amore che penetrano quella vite trapassate spesso si rovesciano nel loro opposto, in violenza, brama di possesso che mai è amore. Il buio si fa luce, passato che urge nella mente in assenza di vita presente.

C’è tutto il Sud amato e deformato della regista siciliana, quella meravigliosa capacità di farci vedere in controluce l’esistenza, nei suoi aspetti più esaltanti e più oppressivi. Emma Dante e i suoi attori lo fanno con un gesto, con un segno, per poi interrompere la pienezza del pulsare dei corpi e proiettarci tra ombre avvolgenti.

Come in un’apparizione di Teatro Nō giapponese sono i morti che danno senso alla vita, che la raccontano; è il distacco che rende ancora più carico di significato il presente, caricandolo di rimpianto ma anche di quel sapore unico che è l’aver fatto, l’aver amato, aver lasciato conti in sospeso. Emma Dante, con i suoi meravigliosi attori, capitanati da Carmine Maringola nella parte del vecchio protagonista, è superba nel far scaturire storie dal buio e poi nel far ripiombare in atmosfere liminari, con sintesi poetiche trascinanti di pulsioni, sogni, momenti di passione. Fino al finale, doloroso e visivamente esaltante, quando i personaggi tornano esibendo fantocci come proprie controfigure. A un primo sguardo appaiono come i componenti di una classe morta kantoriana, per rivelarsi presto scheletri rivestiti con abiti di tutti i giorni, manichini inquietanti di una vita che fu, come la sequenza di vescovi, monaci, preti, cittadini, adulti, bambini che riempiono la cripta della chiesa dei Cappuccini della Palermo della regista: una teoria di memento mori e di vite depositate che quando visiti quel sito prima guardi con curiosità, poi ammiri, che quindi ti tolgono l’aria e ti costringono a fuggire alla luce.

Pupo di zucchero, ph. Ivan Nocera.

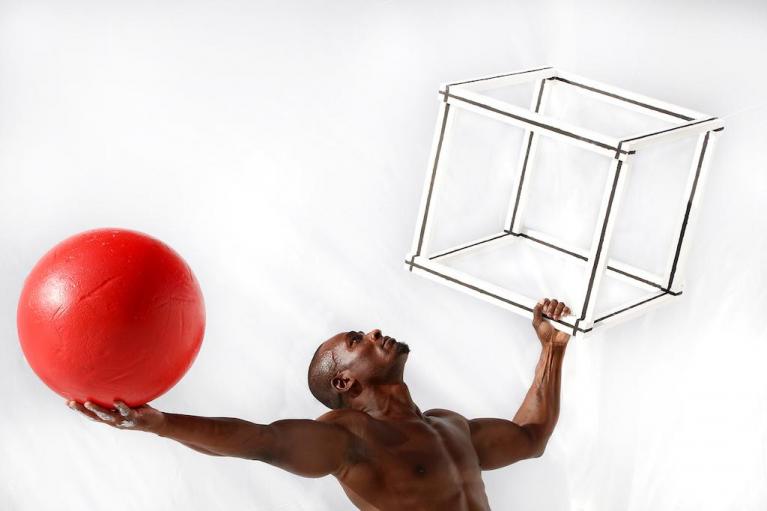

Dal nero dell’amplificazione interiore del ricordo, della reinvenzione memoriale dell’esistenza, si passa al bianco abbagliante con Naturae di Punzo. Nel parallelepipedo della scena (disegnata da Punzo con Alessandro Marzetti) sono disposte alcune strutture geometriche modulari, che tre attori fanno roteare, mentre il regista attore, seduto, compie gesti tra l’esoterico e il sognante. Una voce, accompagnata dalla incisiva musica minimalista, ossessiva, di Andrea Salvadori, parla di necessità di fuga da questa realtà, per costruire un nuovo mondo, che ancora non sappiamo cos’è. Spingersi ai confini, fondersi con altri territori. Se il nero prima era introspettivo, questo bianco è proiettivo, come un raggio che tende all’infinito nell’orisfera. C’è Borges alle spalle e ci sono suggestioni accumulate in anni di un lavoro che si è sempre rifiutato di appiattirsi sulla realtà del carcere, che ha cercato strade altre di umanità, di sganciamento da ruoli che sembrano assegnati dal destino e che invece sono prodotti di un’inedia sociale.

Naturae, ph. Stefano Vaja.

La scena presto si riempie di figuranti, ognuno come un’apparizione fantastica, svincolata da ogni realismo, in un vorticare seducente e stordente: personaggi in antichi abiti sacerdotali, ciechi che indicano il cielo, uomini lanterne, soavi danzatrici rinchiuse nei geometrici parallelepipedi come in piccole celle di vita, scale rosse, uomini libro, corpi in bianco ridipinti nel colore del sangue. È tutto un sogno e un desiderio, cullato dai suoni ripetuti di una musica che in certi momenti occhieggia a cellule tardoromantiche, un pulsare immaginifico che finisce con specchi rivolti agli spettatori, perché, riflettendosi, si guardino a fondo. Ricerca di una meta altrove, indefinita, o, sottilmente, in quel bianco assoluto che come il nero di Emma Dante può alludere alla morte, coscienza che bisogna lasciarsi galoppare e che fissarsi in una meta è impossibile? Con un ultimo possente attore nero che, dopo quasi un’ora di meraviglie, fa girare una di quelle figure geometriche modulari vorticosamente, virtuosisticamente sulle spalle, specchiandosi nel regista che torna a gesticolare, come un iniziato o una persona che si muova in un sogno che non sappiamo dove porterà.

Se in Emma Dante l’umanità era debordante, qui, anche grazie ai sempre meravigliosi costumi di Emanuela Dall’Aglio, tutto lo sciame delle passioni è allontanato, essenzializzato, rarefatto, come in un meraviglioso carillon che scava, pure, in regioni intime e che sembra volersi difendere dall’eccesso di vitalità più corriva. L’anno prossimo la conclusione (?) del viaggio.

Naturae, ph. Stefano Vaja.

Archivio Zeta con Il volto mette le mani in Dostoevskij portando invece lo spettatore in un ambiente reale a cui cambia decisamente di segno. Siamo davanti a una villa neoclassica di età napoleonica sui colli bolognesi, ma ci troviamo pure nella Pietroburgo dove lo scrittore crede di essere giustiziato, nella neve rappresentata da tre grandi teli bianchi distesi sul pratone verde. La drammaturgia parte dal pretesto di un viaggiatore, un semplice di spirito, forse un principe “idiota” come nel romanzo, che torna in patria dopo un lungo viaggio per curare la malattia e incontra una pittrice, che vuole rappresentare in un quadro il dolore che lui narra. Per successivi spostamenti in altri luoghi si narra del Cristo morto tumefatto di Hans Holbein il Giovane, così lontano dalla serenità di altre immagini del volto del Cristo morto, segnato da sofferenza, ingiustizia, tortura. Dopo la visione dall’alto della città reale, Bologna, lontana come una raffigurazione medievale, si vede profeticamente una pestilenza che dall’Asia si distende a Occidente travolgendo tutti, quasi tutti, tranne pochi. È la pandemia che abbiamo attraversato, le solitudini che ha causato, le diffidenze che ha nutrito, la paura, il terrore? Come uscirne? Dov’è qui la strada che possa salvare dal dilagare del negativo?

Archivio Zeta fa recitare i suoi figli, i figli dei registi, attori e ideatori Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti. Un bell’adolescente, una ragazzina pronta a spiccare il volo della preadolescenza, una bambina ridente. Il primo interpreta varie parti di contorno, la seconda la vediamo nella scena sulla città come angelo (sterminatore?), la terza appare nel finale, come promessa di un riemergere bambino alla luce dell’umanità futura, che tutto deve ricostruire dopo tanto buio. Dostoevskij è un po’ stiracchiato, pur con quel brano bellissimo sul Cristo di Holbein recitato nella concentrazione d’antico mattone rosso della cappella con incompleti, in parte corrotti, affreschi di apostoli.

Il volto, ph. Franco Guardascione.

Dostoevskij è stiracchiato nel senso che ne vengono utilizzati brani per ricostruire un proprio viaggio di pensiero, un po’ ideologico se vogliamo, che ci parla della sofferenza inflitta all’uomo dall’uomo e della necessità di una redenzione attraverso il fare disarmato dell’Idiota controfigura del Cristo e attraverso l’ingenuità ridente della bambina (mancano, per intenderci, i lati più oscuri del rapporto tra Rogòžin e il principe Myškin).

Il paesaggio reale a uno sguardo frettoloso può apparire posticcio rispetto a questo disegno molto preciso, quasi un di più. Eppure, invece, tutto torna: il teatro di parola, di impegno civile alla Pasolini che la compagnia professa, risalta proprio nel trasformare gli spazi, nel rendere un prato una città innevata minacciosa sotto un incombente portico neoclassico, con un potere che condanna a morte e poi, improvvisamente, grazia; si esalta nel concentrare gli sguardi nella cappella, nel far volare con la musica di Patrizio Barontini eseguita live alle percussioni da Luca Ciriegi, nel far scendere per un sentiero con la luce del tramonto che indora, con odori di erba, di menta, di vento, fino alla visione della città come icona lontana e al ritorno nello spazio astratto davanti alla villa, shakespeariano “gran teatro del mondo”, arena e lente di ingrandimento per mostrare passioni e tormenti. È come essere portati attraverso le parole a ragionare, a ripensare, ed essere trascinati continuamente nella possibilità di mutare la prospettiva, la visione: per credere che la vita possa essere trasformata, immaginata.

L’ultima fotografia, di Franco Guardascione, rappresenta un altro momento del Volto.