Dostoevskij nel gran teatro del Cimitero germanico

Massimo Marino | 18/07/2019 | Doppiozero

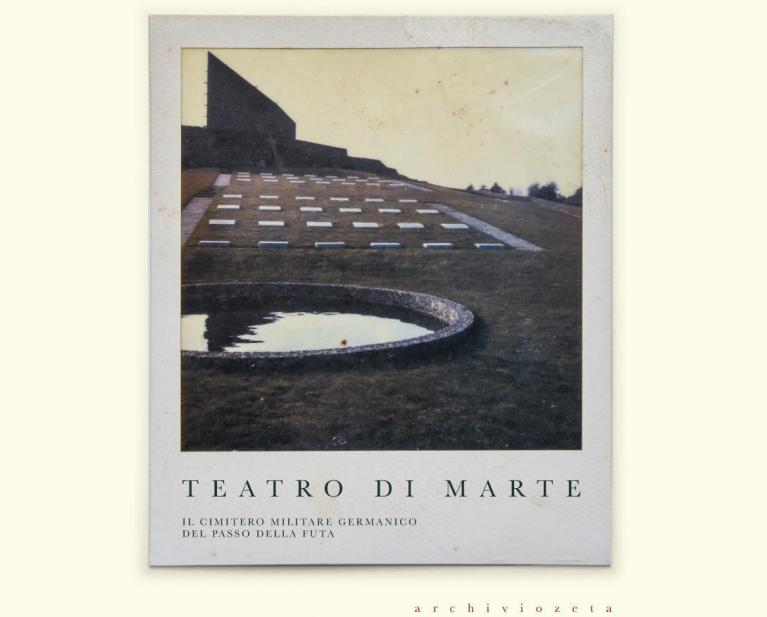

Fu inaugurato cinquant’anni fa, dopo dieci anni di costruzione. Raccoglie i resti di 30.654 militari tedeschi caduti nel Centro e nel Nord Italia negli ultimi anni della Seconda guerra mondiale. Il Cimitero militare tedesco del Passo della Futa è una spirale che avvolge la collina con semplici lastre tombali, fino a una costruzione in pietra che si slancia come ala fatta a mosaico di pietre di colori diversi. Ha la forma del labirinto di Cnosso, senza mura, chiuso da quel volo, forse verso una vita non vissuta: i morti seppelliti sono in gran parte giovanissimi. Questo cimitero di guerra non ha niente delle Totenburgenmonumentali, cimiteri-fortezze che altrove, soprattutto tra i due conflitti mondiali, raccoglievano i resti dei soldati tedeschi, come monito eroico in odore di ideologia hitleriana. Non contiene resti di criminali nazisti, anche se tra i militari sepolti ci sono appartenenti alle unità che si resero colpevoli della guerra totale contro le popolazioni civili dopo il 1943. Le parole che sono incise qui, nella cripta, con una scultura ferrea a forma di grande corona di spine, sono Leid, Trost, Ruhe, «dolore, consolazione, silenzio».

Un libro per il teatro di Marte

Su questo luogo appartato sui monti – percorso dal vento e dal silenzio, sempre meno visitato da parenti dei defunti, ormai solo onorato con qualche mazzo di fiori di plastica scolorito e da alcune corone di quelle che nei paesi tedeschi si compongono per le feste – è stato pubblicato di recente un libro, Teatro di Marte. Il cimitero militare germanico della Futa, a cura di Elena Pirazzoli, una storica bolognese. Raccoglie saggi vari che raccontano la politica dei cimiteri di militari tedeschi dal 1919 al secondo dopoguerra, quando viene attuato un cambio decisivo nell’orientamento del senso di questi luoghi; approfondisce il difficile reperimento del terreno, anche per l’ostilità dei proprietari e delle popolazioni locali; illustra la lunga realizzazione del progetto dell’architetto Dieter Oesterlen (1911-1994). Molto interessanti sono le note sulla rimozione del luogo dalle cronache giornalistiche e dalla critica architettonica in Italia e le riflessioni sulle diverse forme – ideologiche – di lutto di guerra. Dopo l’introduzione della curatrice, scrivono brevi, penetranti saggi Birgit Urmson, Giacomo Calandra di Roccolino, Sofia Nannini, Carlo Gentile, e chiude la prima parte saggistica una riflessione di Luca Baldissara su Luogo di memorie, luogo di storia, dove, segnalato il progressivo scolorire della memoria diretta dei parenti, si riflette su come un luogo così contraddittorio, l’estremo approdo di pace di chi venne a portare guerra e distruzione feroce, diventi un sito di riflessione dove il bianco e il nero non sono consentiti, dove è necessario inoltrarsi nella complessità degli intrecci della storia, per rimettere in circolo attraverso l’analisi del passato uno sguardo sulle radici contraddittorie del presente.

Il libro per ora si può comprare solo online sul sito di un gruppo teatrale, che lo ha prodotto e pubblicato con la sua nuova casa editrice, Archivio Zeta, con lo stesso nome della compagnia, fondata e diretta da Enrica Sangiovanni e da Gianluca Guidotti (www.archiviozeta.eu). Loro è il merito se non di aver riscoperto il luogo, di averlo sicuramente valorizzato, ambientandovi dal 2003 spettacoli itineranti, in risonanza con l’ambiente. Iniziarono con I persiani di Eschilo, negli anni della guerra in Iraq, tra quei 30mila e passa morti, in quell’ascesa verso un cielo agognato e mai raggiunto, immobile e lontano dall’ala di pietra. L’antico dramma era una storia di invasori puniti per la loro hybris con la sconfitta, e di pietà e di pianto.

Continuarono con altre tragedie greche, il teatro della violenza, della colpa e del tentativo di risolvere le spinte distruttive dell’umanità con la mediazione della volontà di conciliazione civile, con la democrazia, rivelandone nelle Eumenidi di Eschilo i calcoli spesso truffaldini. Teatro di parola e di spazi, teatro di contraddizioni racchiuso tra i monti, la memoria e la storia. Arrivarono all’ecatombe con squilli di trombe di gazzette e di chiacchiere di bar Gli ultimi giorni dell’umanità di Karl Kraus, desumendo poi da quell’opera mostruosa, “rappresentabile solo su un teatro di Marte”, il titolo del libro. Misero le mani nel Macbeth e nel mito del Minotauro; tornarono alla tragedia con la testimonianza etica di Antigone, contro le leggi ingiuste dello stato (quanto mai attuale in un tempo in cui chi salva vite umane in mare viene bollato come “trafficanti di uomini”).

Tutto questo cammino ha permesso ogni estate a mille-duemila spettatori per anno di vedere, sentire il cimitero nella sua cangiante dimensione ascensionale, perlustrarne lo spazio ma soprattutto prenderlo come muto risonante testimone di una vicenda continua di sopraffazioni e di tentativi di dipanare un senso all’umana vicenda, oltre la violenza, oltre la tendenza alla distruzione. Tutti gli spettacoli, i viaggi teatrali tra campi, pietre tombali e apice di pietra del luogo, con i suoi spazi ugualmente a spirale, i suoi muri, le prospettive dell’ala che la fanno vedere, a seconda della posizione d’osservazione, come monolite, come tozzo muro a cuspide, come fortificazione, come slancio, sono documentati nell’ultima parte del volume, in un racconto con le fotografie di Franco Guardascione che segue i diversi spettacoli nel loro cercare nel cimitero scorci, scenografie, colori, momenti di meditazione.

Con Dostoevskij nel bene e nel male

Sabato 13 luglio è iniziato il nuovo cammino di Archivio Zeta, quello dell’estate 2019, con Pro e contra Dostoevskij, spettacolo che sarà rappresentato il sabato e la domenica in luglio e in agosto fino al 18, tranne il 3 quando la compagnia andrà a portare un brano ispirato da Vizio di forma di Primo Levi in quello che doveva essere il reattore nucleare della centrale atomica del Brasimone, ora un altro luogo dimenticato, dove si possono leggere gli intrecci della storia.

Gli spettacoli sono sempre autoorganizzati e autofinanziati da questa compagnia caparbia, formatasi al magistero di Luca Ronconi, che crede nel teatro come testimonianza e luogo di riflessione, che prova a farlo a tutti i costi, con e senza finanziamenti pubblici. Perciò da sostenere, accorrendo a vederne gli spettacoli, in luoghi indimenticabili.

Pro e contra Dostoevskij, ph. Franco Guardascione.

Dostoevskij: il male, la volontà di potenza prima di Nietzsche, l’abisso di libertà dell’uomo che, abolito Dio, forza i limiti dell’arbitrio; e, di contro, l’ansia di senso, di assoluto, di legame, di religione, di fratellanza. L’abisso della tentazione della libertà e l’indagine sul bisogno di verità, di consistenza, di argini alle seduzioni, di silenzio, di ascolto interiore.

Era inevitabile arrivare alle polarità di questo autore, in un luogo simile. L’inizio come sempre è una silenziosa processione, fino a uno slargo di tombe, fino alla copertura in legno di uno degli originari pozzi di raccolta delle acque. Tre scure figure in rozze tonache con cappucci, incenso, canti di qualche liturgia ortodossa. Tarkovskij, Andrej Rublëv. Il rito, il legame, la tradizione, il viaggio di monaci vaganti… La prima parte dello spettacolo si dipana nella zona bassa del cimitero, fino a un sentiero tra aceri e querce, con fiorellini gialli e di altri colori che spuntano radi nel verde tra le tombe, con rumori di moto da cross in lontananza. Tra suoni di cimbali, canti e profumi, traccia una genealogia della sofferenza umana, della sua lotta contro la propria natura indifesa, desolata, e dei suoi tentativi per dare senso a un’esistenza continuamente da proteggere dagli insulti delle cose e degli altri esseri. Sullo sfondo, su un muretto in lontananza, un uomo intabarrato, coperto da un cappello. Di tanto in tanto riappare la bambina con treccine e con una lunga veste che all’inizio ha riempito di forme di pane due secchi.

Si sale, verso un altro spiazzo, con un nudo materasso, dove l’uomo intabarrato racconta un suo viaggio in Europa, il crollo delle certezze in quel mondo di economia e consumi, la necessità di provare a oltrepassare i limiti, con stridenti suoni della Sequenza di Berio per viola che lo accompagna e poi si disfa in voci dissonanti. La bella colonna sonora di stridori e rapimenti è composta da Patrizio Barontini montando musiche del Novecento, atmosfere elettroacustiche, campane che spesso accompagnano il risveglio o comunque il risuonare di voci nuove nella coscienza; comprende anche motivi religiosi, con l’apparizione del Bach del Vangelo secondo Matteo di Pasolini nella cripta. La bambina, con uno scudo, come angelo o immagine archetipica, in una camminata in campo lunghissimo fa da contrappunto lento, rituale, d’anima profonda, alla frenesia di sperimentazione dell’arbitrio, dell’abisso, dell’uomo.

Pro e contra Dostoevskij, ph. Franco Guardascione.

Raccontare tutti i passaggi non è opportuno. Sorprendono – in ogni stazione, che rivela un luogo diverso, in un’infinita scenografia della meditazione. Così l’anima in pena del viandante incontra un clownesco diavolo in frac avorio e dorato che ancora di più lo tenta e lo spinge oltre i limiti, mostrando quando beffarda sia l’impresa; e poi appare il Grande Inquisitore dei Fratelli Karamazov (la prima parte della drammaturgia di Sangiovanni e Guidotti è ispirata al Sogno di un uomo ridicolo, sempre di Dostoevskij, del 1877; il resto alla parte finale dei Karamazov del 1879). E con il vecchio bruciatore di eretici, custode tetragono dell’ortodossia e del potere della Chiesa, compare l’Innocente, il Cristo, nella cripta, dentro la corona di spine, minacciato di essere messo al rogo per la sua religione d’amore che rifiuta i miracoli effettistici consigliati dal diavolo, trasformare i sassi in pagnotte per soddisfare la fame del popolo.

Non c’è economia, vantaggio alcuno, nella purezza. E il grido del decrepito cardinale, che già risuonava nel finale del mitico Apocalypsis cum figuris di Grotowski, è “Vattene, e non tornare mai più”. Alessandro Vuozzo è perfetta controfigura del Cristo pasoliniano, contrapposto a Alfredo Puccetti, allampanato e ieratico nel mantello rosso, uno dei cittadini di questi monti trasformato da Archivio Zeta da anni in ottimo attore. Andrea Sangiovanni è il monaco narratore; in scena anche i figli della coppia di drammaturghi-registi, la bravissima piccola Antonia Guidotti e l’asciutto giovane fratello Elio, con Enrica Sangiovanni come pagliaccesco demone e Gianluca Guidotti nella parte del tormentato protagonista.

Pro e contra Dostoevskij, ph. Franco Guardascione.

Lo spettacolo si chiude con un’apertura, dopo i baci del tradimento, della rottura, del rifiuto del Cristo, un bacio all’Inquisitore e uno al protagonista, rivestito dello stesso rosso manto, continuando a dibattersi nella domanda su cosa avvenga se tutto è permesso. Il finale si dilata in una scena dolcissima, dall’altra parte della costruzione centrale del cimitero, verso il sole che tramonta tra i monti verso il lago Bilancino sullo sfondo, con il sogno in volo dell’uomo ridicolo e la scoperta, il desiderio, l’affermazione poetica che il male non può essere lo stato normale degli uomini.

Alla prima qualcosa ancora sembrava da rodare, qualche passaggio da snellire. Ma questo spettacolo segreto nel luogo della storia del dolore, le sue domande urgenti sul fascino del possedere, sulle seduzioni del mondo, dell’economia, dell’ego smisurato che tutto giustificano, sulla paura, sul dominio degli altri, sembravano urgenti come scoperte, in momenti densi di pensiero e di una commozione silenziosa che andava a sondare i confini dell’interdetto, del sacro, del necessario.

Con un pensiero finale degli autori, agli applausi, tanti, affettuosi, al maestro Luca Ronconi, con cui Sangiovanni e Guidotti venti anni fa parteciparono ai Fratelli Karamazov romani, spettacolo monumentale che non arrivò a mettere in scena la fine del romanzo, che qui i due attori e registi provano a restituire con toni pasoliniani e di puro, essenziale grande teatro popolare.