La nostra «Montagna incantata», un luogo per ritrovare il teatro

19/08/2022

il manifesto

Lucrezia Ercolani - Cristina Piccino

La montagna incantata – GENERALE

La vita sulla Futa, la memoria al presente, Ronconi e Straub e Huillet

Conversazione con Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti intorno alla nuova regia da Thomas Mann

Il nostro è una sorta di confino senza confini, scegliamo di lavorare in spazi che hanno un valore simbolico nella storia dell’umanità

Archivio Zeta nasce da un incontro, quello tra Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti, a unirli è l’amore per il teatro e il desiderio di sperimentare una esperienza artistica che diviene prima di tutto vissuto. Quando si conoscono Gianluca lavora insieme a Luca Ronconi, Enrica è al teatro di Bolzano, si trovano a Lisbona nel Pirandello ronconiano, è il 1998 e l’anno dopo Archivio Zeta vede la luce. «Lo abbiamo fondato mentre eravamo ancora al Teatro di Roma, sentivamo la necessità molto forte di creare qualcosa con una nostra identità, che ci permettesse di essere autori. All’inizio Archivio Zeta univa persone e istanze differenti, c’è chi era votato al cinema, chi alla grafica; noi volevamo portare avanti 1′ istanza teatrale e quando è di’ ventata la nostra ragione di vita siamo rimasti noi due soli. Questo passaggio ha coinciso con la scelta di vivere sull’Appennino dove ci troviamo ora, tra Bologna e Firenze, al passo della Futa nell’altro Mugello».

A convincerli nell’andare avanti è stata la scoperta del lavoro di Jean Marie Straub e Danièle Huillet, una folgorazione e un legame che ha lasciato tracce profonde. «Li abbiamo conosciuti con gli allestimenti a Buti di Vittorini e Pavese, e questo ha contato molto nella nostra decisione di lasciare la città volgendoci verso la natura. Abbiamo scelto uno spazio storicamente meraviglioso e terribile quale il Cimitero militare germanico al passo della Futa, che è faticoso da vivere ma quando abbiamo scoperto la sua spirale di pietra ci siamo detti che dovevamo portarvi la nostra ricerca».

Ci parliamo su zoom, in una pausa dal nuovo lavoro, La montagna incantata, un progetto triennale la cui prima parte è in scena al Cimitero militare germanico fino al 21 agosto. Nelle risposte Enrica e Gianluca si completano a vicenda.

Raccontateci la vostra esperienza sulla Futa che rappresenta anche la scommessa di fare teatro «fuori» dal teatro.

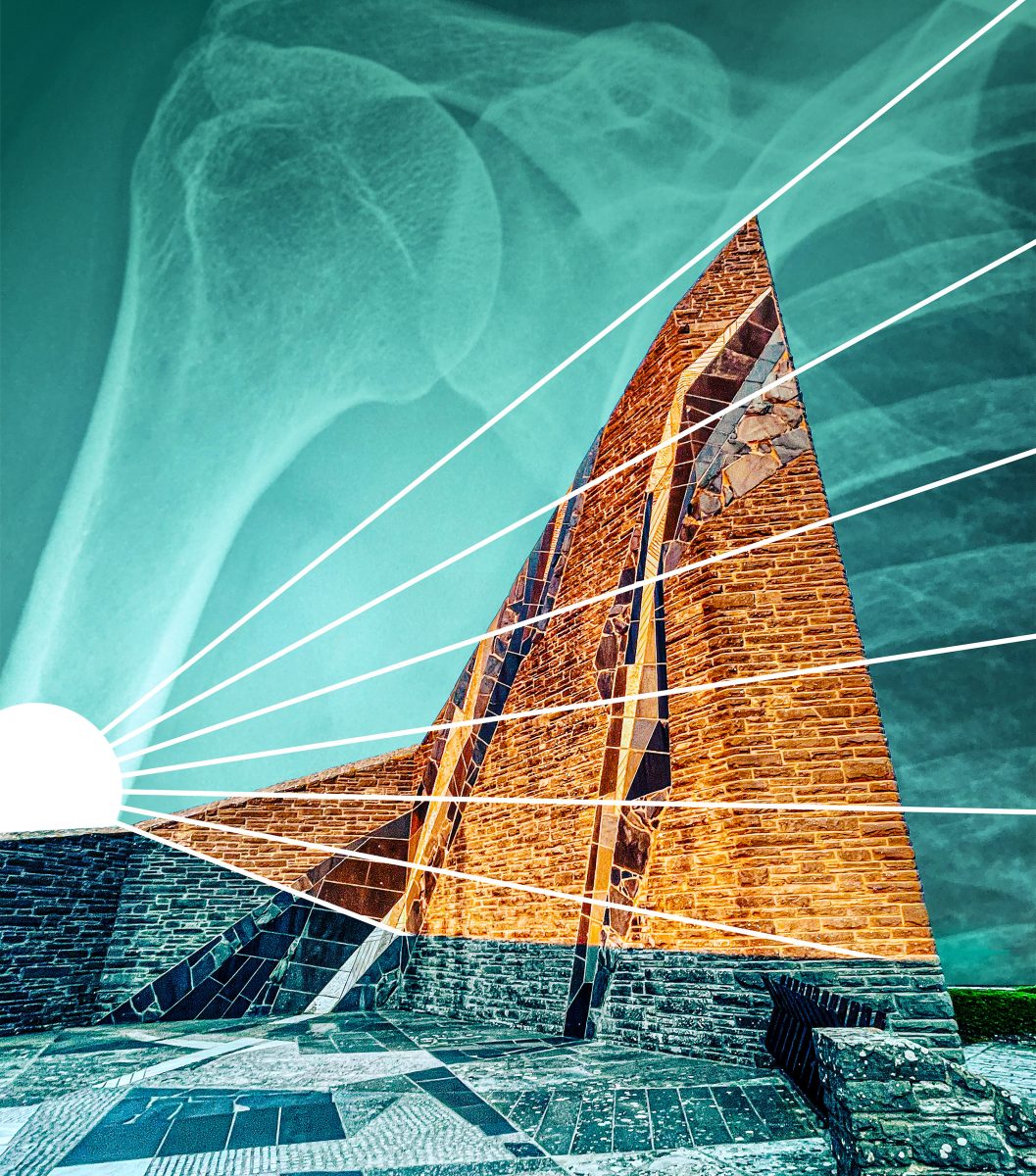

Non avevamo legami famigliari col territorio, per il mondo teatrale ufficiale potevano smettere subito invece questa dimensione appartata è diventata il nostro modo di resistere. Abbiamo scoperto la montagna e un luogo non riconciliato dove sono raccolti i resti di oltre trentamila ragazzi trai 16 e i 22 anni, militari mandati allo sbaraglio sulla linea gotica nell’ultimo anno della seconda guerra mondiale. Ci sono anche altri più cattivi ma la maggioranza appartiene a questo tipo di ecatombe. Il Cimitero militare germanico nasce negli anni Sessanta con un progetto realizzato dall’architetto tedesco Dieter Oesterlen; è un’opera di Land art perché circonda l’intera montagna fino alla cima che è a mille metri di altitudine. Somiglia a una lunga spirale che contempla il paesaggio a 360 gradi, lo ingloba e finisce con una terrazza, una sorta di vela che appare come un’ala spezzata verso il cielo. Questo è il nostro teatro dove abbiamo iniziato a concepire un percorso partendo da Eschilo per arrivare a Kraus, Pasolini, Cortazar fino a Thomas Mann quest’anno e alla sua Montagna incantata. Ci piace dire che il nostro è una sorta di confino senza confini, questo posto in cui abbiamo potuto viaggiare con la mente è in qualche modo anche la nostra «montagna incantata» che ci ha reclusi e catturati. Dovevamo fare qui i Persiani (2003) e sono vent’anni che vi continuiamo a concepire le nostre produzioni.

Cosa cercate nei luoghi?

Ci piace dire che abitiamo scenografie di senso, scegliamo luoghi dove sono accaduti eventi particolari o che hanno un valore simbolico nella storia umana, Non ci arriviamo mai in maniera «pesante», non montiamo palchi o strutture, crediamo che anche una roccia o un sasso vanno abitati e devono diventare parte della drammaturgia. Ci è capitato al massimo di aggiungere una sedia o un panchetto che servono a fini scenici. Questo comporta uno sforzo anche per gli spettatori che non trovano le comodità del teatro «borghese». I nostri spettacoli sono quasi dei set, è come se invitassimo il pubblico a osservare il farsi di una situazione. In questo senso è un lavoro più cinematografico, spesso ciascuno sceglie un suo punto di vista e guarda lo spettacolo come un film girato nella propria testa.

Per voi invece il rapporto col cinema come è?

Ci consideriamo più cineasti che teatranti ma non facciamo film. Il cinema per noi non è il teatro ma una cosa a sé stante, e quando trasponiamo qualcosa di teatrale al cinema lo facciamo ricominciando da capo. Non si può riprendere il teatro, ne siamo convinti, per questo abbiamo sofferto quando durante il lockdown ci chiedevano di mettere il nostro lavoro sulle piattaforme. Non è possibile, ci vogliono progetti concepiti per quella destinazione, come il Gramsci che abbiamo realizzato con l’Istituto di Bologna. È anche una questione di rispetto per chi guarda, come artista hai una grande responsabilità e se non vuoi assumerla è meglio smettere subito.

L’incontro con Straub-Huillet, gli inizi con Ronconi: quanto e in che modo tutto questo è entrato nella vostra ricerca?

Col passare anni ci siamo resi conto che il lavoro di Ronconi sugli spazi teatrali non convenzionali e quello sulla parola ci ha profondamente segnati. Così come l’esperienza di JeanMarie e Danièle che andavano a abitare il Monte pisano o la valle cercando quotidianamente un punto di vista del ruscello, di una foglia legato anche per loro al testo Balla parola. Il connubio tra questi metodi ha formato la nostra necessità di trovarne uno.

Quando siamo arrivati sulla Futa per i Persiani volevamo un coro di persone anziane; abbiamo messo un annuncio e formato una compagnia di uomini e donne che ha lavorato con noi per l’intero inverno. Erano contadini, pensionati, ex-operai alcuni dei quali avevano partecipato alla costruzione del Cimitero, tra i 70 e i 75 anni che non avevano mai sentito nominare Eschilo. La relazione quotidiana ha creato un gruppo e ci ha permesso di concentrarci sulla parola. Da Straub e Huillet abbiamo imparato anche l’atteggiamento di estrema «povertà» nel senso positivo, che significa fare le cose con poco, e con un’estrema cura verso tutti i partecipanti. È stato un grande insegnamento, noi venivamo da un mondo in cui se non avevi centinaia di migliaia euro non potevi montare una produzione.

Quale è il senso dell’archivio, in che modo vi rappresenta? Vi chiamate Archivio Zeta. Ci consideriamo archivisti che non hanno un archivio e cercano di accumulare memorie, sapere e conoscenze per rendere questo archivio vivo nel presente senza che diventi un museo. Proviamo a restituire ogni luogo attraverso i suoi contrasti ma sempre in modo vitale, l’altra radice del nostro nome è «Zeta», zeta di vita. Immaginiamo il nostro percorso come un atlante piuttosto che come una linea proiettata verso il futuro, il nostro archivio è immateriale, fatto di idee e di parole.

La «linea gotica» dell’Appennino rimanda a un’altra narrazione, la resistenza, la lotta ai nazisti. Voi avete scelto il Cimitero germanico come centro. In che modo «La montagna incantata» si relaziona a tutto questo?

Abbiamo sempre cercato di evitare i riferimenti diretti alla seconda guerra mondiale, quasi mai nel Cimitero abbiamo affrontato autori che ne parlavano direttamente Kraus attraversava la Grande guerra. Con l’opera di Mann si verifica un ulteriore paradosso temporale: siamo di fronte a un autore che era diventato la voce dell’antifascismo all’estero specie quando parlava alla radio dall’America ma questo romanzo si ambienta in un’ epoca che precede la prima guerra: siamo nel 1907 ma di fronte alle tombe di ragazzi morti nel ’44. Di cosa parla però La montagna incantata? Di una a generazione che sta per affrontare un enorme lockdown nel sanatorio di montagna in Svizzera, un luogo inquietante nel quale si preparano già sistemi concentrazionari che avverranno durante la seconda guerra mondiale. Qui siamo agli albori e di fronte a giovani che saranno la carne da macello nelle trincee della prima guerra.

Questa riflessione sulla sospensione del tempo verso una sorta di apocalisse che parte dal corpo e dalla malattia ci sembrava un materiale resistente in cui trovare l’oggi senza attualizzare ma senza nemmeno la paura di tradire l’ambientazione: l’ambiguità è molto utile a sviluppare piste possibili.

Da qualche anno siete presenti anche a Villa Aldini, a Bologna, dove Pasolini ha girato «Salò» che era in totale rovina e che voi state a poco a poco recuperando.

Il progetto nasce da quell’idea di scenografia di senso di cui parlavamo. Stavamo lavorando nel 2015 su Pilade di Pasolini e volevamo farlo in diversi luoghi in Italia. Un’amica ci ha detto di questa villa sui colli bolognesi e quando l’abbiamo vista siamo rimasti di stucco, sembrava un Partenone abbandonato a pochi metri dalla città. Era perfetta per un episodio che si intitolava Parlamento. Abbiamo iniziato a lavorare con attori non professionisti, gli ospiti del centro di prima accoglienza per richiedenti asilo li vicino. Nel 2020abbiamo avuto delle difficoltà alla Futa per il covid, e il comune di Bologna ci ha proposto Villa Aldini per Antigone. Abbiamo così iniziato a abitare quel luogo in modo più continuativo attuando un progetto di rigenerazione urbana. Abbiamo ripulito il prato che era solo .fango, e la parte bassa della villa, la scorsa estate il comune ci ha affidato la gestione temporanea dello spazio che ha deciso di ristrutturare per farne un centro delle arti contemporanee. Noi siamo all’interno di questo processo culturale molto bello. vedremo cosa accadrà. Intanto per il centenario di Pasolini abbiamo deciso di inaugurare la stagione con una mostra delle foto di scena di Salò grazie all’archivio di Cinema zero realizzate da Deborah Beer, l’unica che aveva accesso al set.

Tutti gli articoli su La montagna incantata – GENERALE

- La montagna di Mann è alta un secolo

- Una Montagna magica e inquieta Le guerre nella profezia di Mann

- Ombre tedesche

- Dalla Montagna incantata non si scende

- Se le parole diventano pallottole sulle cime del nostro appennino

- Un sogno di pace tra le tombe dei soldati

- Sulla collina incantata il cimitero è un teatro

- Il cimitero incantato

- I sorrisi di Thomas Mann sull’abisso della guerra

- L’Incanto della Montagna Magica

- La Montagna Incantata ci parla ancora

- Alla Futa si chiude la trilogia della Montagna incantata

- Archivio Zeta, la poetica dei luoghi “incantati”

- LA MONTAGNA INCANTATA Cimitero della Futa: l’epilogo di un’epoca

- Un sogno di pace fra le tombe dei soldati tedeschi

- Incantati, nella Montagna, con Archivio Zeta

- I sintomi dell’amore dal Berghof al Teatro

- Un omaggio a Mann dal Passo della Futa

- AL PASSO DELLA FUTA ARCHIVIO ZETA PROSEGUE IL CAMMINO CON THOMAS MANN

- LA MONTAGNA INCANTATA (II parte) @Cimitero Militare Germanico al Passo della Futa: la modernità danza sull’orlo del precipizio

- Archivio Zeta, la magia del teatro sulla Futa

- ALLA FUTA “LA MONTAGNA INCANTATA”: SECONDA PARTE

- TEMPI DI CREAZIONE – Come si costruisce un percorso artistico

- Montagna Incantata, il capolavoro di Mann fra i sepolcri secondo Archivio Zeta

- La montagna incantata al passo della Futa. Thomas Mann rivive con archivio zeta

- La nostra «Montagna incantata», un luogo per ritrovare il teatro

- Tempo e malattia

- Il tuono della guerra

- Coxo Spaziale #415: Archivio Zeta

- Il nostro lungo lockdown sulla Montagna incantata

- MAGOO-LA SCENA IN PRIMO PIANO, 205° puntata: LA MONTAGNA INCANTATA, PRIMA PARTE

- AL PASSO DELLA FUTA LA MONTAGNA È DAVVERO INCANTATA

- LA MONTAGNA INCANTATA @Cimitero militare germanico del Passo della Futa: un irriverente sguardo al presente

- Archivio Zeta sulla montagna incantata

- “LA MONTAGNA INCANTATA” CI ASPETTA AL PASSO DELLA FUTA